Véronique Taquin1 a lu de près le livre de François Héran Lettre aux professeurs sur la liberté d’expression2 . Dans cette analyse critique détaillée et documentée, elle met en évidence, notamment, comment F. Héran appelle de ses vœux un droit multiculturaliste (sous forme d’une diversité juridique surplombante) qui, par l’effet d’une législation européenne fantasmée, obligerait la France à réviser le droit laïque et républicain engoncé dans un « particularisme ».

Au passage quelques énormités et sophismes sont épinglés, tel le présupposé paternaliste selon lequel les immigrés seraient naturellement brimés par la loi laïque et ne pourraient pas en être, comme les autres, les bénéficiaires – cela en dit long sur une conception de la liberté qui consiste à préserver l’identité et les traditions religieuses figées dans une essence. Une analyse approfondie est également consacrée au retour du délit de blasphème par le biais victimaire des sensibilités offensées, ainsi qu’à la notion infalsifiable de discrimination indirecte.

Finalement, pour décider une « nuit du 4 août » à l’envers – événement qui inaugurerait une politique racialiste détruisant le droit national et l’égalité devant la loi – les experts d’un courant identitaire des études postcoloniales seraient-ils plus légitimes que les citoyens ?

Dans trois interventions publiques destinées à revoir la liberté d’expression au profit de la liberté de croyance, François Héran dispense aux professeurs les conseils d’un savant, mais pas seulement : cette charge contre « le camp laïciste »3 invite à « recentrer l’idée républicaine sur ses valeurs de base »4, lesquelles seraient mises à mal par l’abus de la liberté d’expression. Il est d’autant plus important de décrypter les propos de François Héran que celui-ci s’adresse aux professeurs du secondaire depuis sa chaire du Collège de France, prestigieuse institution qui l’a élu en 2017 pour enseigner sur le thème « Migrations et société » : l’autorité institutionnelle sert ici une démarche pour le moins engagée.

Dans sa « Lettre aux professeurs d’histoire-géographie. Ou comment réfléchir en toute liberté sur la liberté d’expression », parue sur le site de La Vie des idées le 30 octobre 20205, François Héran s’adressait aux enseignants chargés de préparer pour le 2 novembre un cours d’Enseignement Moral et Civique (EMC) en hommage à Samuel Paty, professeur assassiné le 16 octobre 2020 par un terroriste islamiste. En mars 2021 paraissait aux éditions de La Découverte la Lettre aux professeurs sur la liberté d’expression, ouvrage de 247 pages qui actualise et développe la lettre de 13 pages lue en ligne par plus de 200.000 lecteurs en un mois. Au-delà de l’hommage à Samuel Paty, il s’agit alors de savoir quelle orientation donner à un cours sur la liberté d’expression. Enfin, l’auteur reprend les idées essentielles du livre dans l’entretien accordé le 10 avril à Ariane Chemin dans Le Monde pour son lancement, entretien intitulé « La liberté d’expression tend aujourd’hui en France à étouffer la liberté de croyance »6.

Le 30 octobre 2020, bien conscient que « les enseignants bénéficie[raie]nt du “cadrage” préparé par l’Éducation nationale », François Héran s’appuyait sur la liberté d’expression pour justifier une démarche qui l’oppose directement au ministre de l’Éducation nationale7 : « si la liberté d’expression nous est chère, nous devons pouvoir lui appliquer aussi notre libre réflexion, à condition de l’appuyer sur des données avérées » 8. Mais au-delà de cette libre réflexion, l’invitation militante émerge en conclusion de la charge anti-républicaine, dans un dérapage surprenant : le « vous » ne s’adresse plus alors à tout professeur destinataire de la lettre, mais à l’adversaire nommé peu avant, Pierre-André Taguieff : « Je vous invite, cher collègue, à vous joindre au mouvement » pour agir contre les discriminations et en finir avec la disqualification de ceux qui les combattent, car il y aurait urgence à délivrer la France d’un « double déni », celui de son « passé colonial » et des « discriminations » qui en découlent (p. 240). Le message est repris dans l’entretien accordé au Monde, dans l’espoir d’une nouvelle « nuit du 4 août », pas moins.

Comme nous le verrons, les enjeux politiques des positions prises par François Héran relèvent parfois moins de la formation des éducateurs que de la délibération démocratique qui devrait revenir à l’ensemble des Français en matière de laïcité et de « discriminations » pour savoir si oui ou non ils souhaitent l’alignement de leur droit sur celui d’autres pays européens, et au nom de quoi.

Au nom de l’offense aux sensibilités religieuses

La liberté de croyance serait mal protégée en France par rapport à la liberté d’expression, car on en abuse en offensant les croyants : tel est l’argument avancé par François Héran, partant de l’erreur pédagogique que Samuel Paty aurait commise en montrant des caricatures de Mahomet, et surtout le dessin particulièrement offensant de Coco9. François Héran déplace subtilement l’accusation de blasphème en s’appuyant sur une sensibilité offensée.

Le déplacement de l’accusation de blasphème, de plus en plus abolie en démocratie, vers celle d’offense aux sensibilités religieuses a été étudié depuis un moment déjà. Ironie de l’histoire, Jeanne Favret-Saada a mis en évidence l’évolution de l’argumentation en France chez des prêtres catholiques du XXe siècle dans une affaire de censure bien antérieure aux débats soulevés par le terrorisme islamiste et par des revendications communautaristes musulmanes10. Clément Arambourou notait récemment une convergence entre les critiques de la liberté d’expression dans son rapport avec la liberté de croyance : ces critiques qui « existent à foison dans l’espace politique français […] sont un point de convergence pour ceux qui à gauche sont prêts à toutes les compromissions pour défendre un certain islam comme religion des opprimés et ceux qui à droite veulent imposer une identité française traditionnelle et catholique »11. S’agissant des sensibilités musulmanes offensées, en 2007, peu après l’affaire danoise des caricatures de Mahomet, la stratégie argumentative de Saba Mahmood, universitaire états-unienne islamo-gauchiste, peut s’analyser dans la même perspective quand elle comprend que l’argumentation de son maître Talal Asad, opposé au sécularisme démocratique, ne peut réussir en restant sur le terrain du blasphème : elle joue alors sur le pathos après que Tariq Ramadan, prédicateur islamiste conscient du même problème, se fut efforcé à sa manière de pervertir l’argumentation démocratique12.

François Héran a bien connaissance du déplacement actuel d’une problématique juridico-politique du blasphème vers un discours victimaire, moraliste et psychologisant qui tente de contourner la logique du droit démocratique, quand il mentionne la critique par Guy Haarscher de cette tactique insidieuse (p. 179-181). Néanmoins il préfère mettre en cause la dureté et l’injustice du droit (« summa jus summa injuria. En traduction libre : “poussé à l’extrême, le droit produit le comble de l’injustice” », p. 178), car nous vivons « dans un monde où coexistent de multiples conceptions de l’existence » (p. 178) : en découlerait la nécessité de revoir les prérogatives des « sciences juridiques » en matière religieuse pour mieux tenir compte de la diversité qu’étudient « sciences humaines et sciences sociales » en tout relativisme (p. 160). À moins que le droit devienne multiculturaliste, ou que la construction européenne oblige la France à réviser en ce sens son droit laïque et républicain. C’est dans cette optique que prend sens le raisonnement de l’auteur « à droit constant » (p. 54) : « je ne demande aucune modification de la législation française ou européenne, rien qu’une application raisonnable qui mette en balance tous les droits » (p. 241), cela en influençant les professeurs dans l’attente d’une contrainte européenne renforcée.

Du multiculturalisme au multi-juridisme

Dans ce plaidoyer pour repenser le rapport entre liberté d’expression et liberté de croyance au nom des croyants offensés, l’orientation multiculturaliste de François Héran explique la place faite au port du voile à l’école et du voile intégral dans l’espace commun. Cette position en faveur d’une laïcité accommodante se retrouve dans son soutien à l’Observatoire de la laïcité de Jean-Louis Bianco (p. 29, p. 30)13, dans son soutien au Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), présenté comme « principale association de défense des musulmans dans les affaires de discrimination »14, et dans sa charge contre les positions républicaines du ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer (p. 31). Pour Anne-Marie Le Pourhiet, « l’application de l’idéologie multi-culturaliste prônant les accommodements “raisonnables” et donc des dérogations juridiques fondées sur des croyances religieuses radicales revient […] à mettre le doigt dans l’engrenage du multi-juridisme revendiqué par les théocrates »15. Mais François Héran ne veut voir dans ce type de raisonnement qu’un sophisme, celui de la pente fatale (p. 176), et il ne semble prendre en compte la cohérence contraignante d’un édifice juridique que pour faire valoir la construction d’un droit européen qui s’imposerait aux nations, car « les droits de l’homme ne sont pas un Mikado », d’où l’on pourrait adroitement extraire la liberté d’expression en laissant de côté le droit au regroupement familial : apparition révélatrice d’une préoccupation de démographe engagé en faveur de l’immigration dans un ouvrage censé porter sur la révision du rapport entre liberté d’expression et liberté de croyance à la suite d’un assassinat pour blasphème (p. 146-147). Selon François Héran, il y aurait lieu de « démocratiser toujours plus la République en la libérant de son particularisme » (p. 126), grâce à la construction du droit européen limitant sa souveraineté juridique.

Il y a là une philosophie politique pour le moins discutable. François Héran avance que la législation française est incomplète, caduque, particulière, et qu’il faut la revoir à l’aune d’une « diversité » juridique. La législation de la France serait insuffisamment démocratique du fait même qu’elle est nationale : tel est le postulat idéologique de ce plaidoyer, même si l’État-nation est encore le seul cadre connu dans lequel s’exerce aujourd’hui une souveraineté populaire, c’est-à-dire la démocratie16.

La liberté d’expression étant nécessairement bornée par une limite d’ordre public et les droits d’autrui, la question est de savoir comment chaque État démocratique en fixe les limites. La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a reconnu une « marge d’appréciation nationale » à chaque pays membre pour régler l’équilibre entre la liberté d’exprimer son opinion ou de manifester sa religion et les contraintes d’ordre public ou les droits d’autrui. La CEDH avait précisé en quel sens entendre cette liberté : « la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population »17.

Seulement la souveraineté juridique des États paraît regrettable à François Héran. Il insinue que ses défenseurs emboîtent le pas à un discours de droite ou d’extrême droite, notamment en France où des politiciens LR (Les Républicains) et RN (Rassemblement national) chercheraient surtout à limiter le regroupement familial des immigrés (p. 146-147) : voilà un procédé de disqualification aujourd’hui courant dans un texte adressé à un auditoire supposé bien-pensant. Le démographe avance également que serait en jeu une défense des gens issus de l’immigration contre la position « républicaine » — comme si ces personnes, énorme présupposé, devaient être considérées comme les offensés de la loi laïque et non pas comme ses bénéficiaires. C’est le thème de la contrainte « paternaliste » que les républicains voudraient exercer pour « forcer » certains de leurs concitoyens à être libres (p. 44, p. 48). Au contraire, selon François Héran, l’authentique liberté, pour des populations issues de l’immigration, résiderait dans la préservation d’une identité religieuse que la laïcité républicaine bafoue – ce qui essentialise les musulmans, alors que les croyances qui s’avèrent activement hostiles au sécularisme « occidental » sont des traditions nouvellement réinventées dans des circonstances particulières, et non une essence18 – n’importe, la loi n’aurait plus qu’à se conformer à la nécessité nouvelle de l’accueil multiculturaliste.

De plus, pour François Héran, le raisonnement s’appuyant sur un droit national perd de sa légitimité en matière de liberté d’expression du fait même de la mondialisation de l’espace où l’on communique. Désormais, « la cantonade est mondiale » (p. 114), dans un monde où « les propos et les images circulent sans frontières » (p. 143), et l’argument est ici décliné dans le registre de la peur, puisque François Héran compare la liberté d’expression et la liberté de croyance aux tours jumelles attaquées en 2001, « à la fois imposantes et fragiles », selon une image qui « n’est pas innocente » (p. 98)19. L’allusion aux tours jumelles est chargée de menaces, mais que déduire de ce nouvel espace de communication ? Car cet espace entrechoque, sans traduction ni règle, des populations hétérogènes et des régimes politiques radicalement différents, en un échange qui, pour être dominé par des géants de la communication mondiale, ne s’en avère pas moins anarchique et violent. Selon François Héran, il s’ensuivrait que les pays démocratiques doivent se voir imposer le respect des croyants dans le monde. Comme si la possibilité d’une circulation planétaire de l’information rendait les pays démocratiques comptables de réactions dans l’opinion de pays étrangers, y compris lorsqu’elles sont manipulées par des pouvoirs dictatoriaux20. Quant à l’apaisement de ces flambées de fanatisme religieux, le seul souvenir de la crise mondiale des dessins de Mahomet (2005-06) devrait rappeler que des accommodements multiculturalistes ne peuvent y suffire : en effet les exigences islamistes en matière de liberté d’expression ne portaient pas sur la législation française et allaient bien au delà, puisqu’elles s’en prenaient au secularism anglo-saxon, socle minimal de toutes les démocraties. Par ailleurs, l’argument pourtant rationnel selon lequel, croyant ou non, on reste libre dans un pays démocratique de lire ou de ne pas lire les images en circulation dans les journaux ou les réseaux sociaux est écarté par François Héran sous prétexte qu’il serait « ressassé » (p. 143).

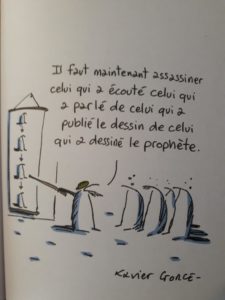

Par parenthèse, un élève dans une classe se trouve dans une situation très différente, il n’est pas un consommateur libre de consulter ou non un journal ou un réseau social, difficulté perçue par Samuel Paty quand il a proposé aux élèves réticents de sortir de la classe. Personne ne sait comment il comptait présenter et expliquer telle ou telle caricature, et au fond on a déjà réglé la question en sa défaveur en disant qu’il l’a simplement montrée : c’est identifier le temps de la réflexion pédagogique à celui d’une polémique reposant sur le spectaculaire d’une monstration. Or il importe, en l’occurrence, de déconnecter le temps de la réflexion pédagogique de celui de la polémique dans une situation bouleversante : ce n’est ni le moment de trouver la moindre excuse sociologique à un crime abject, ni le moment de schématiser le problème à outrance pour marquer des points dans une cause ou une autre, par exemple en faveur du multiculturalisme comme solution aux problèmes posés par l’immigration, ou encore en faveur des statistiques ethniques comme moyen de combattre les « discriminations » qui résulteraient d’un passé colonial. Dans la voie de cette réflexion nécessaire, il resterait à envisager le prévisible rebondissement des difficultés, dès lors que des croyants invoquent leur sensibilité pour contester la laïcité à l’école ou ailleurs. On peut craindre que le tact ne suffise pas à prévenir des conflits préparés par des agitateurs antilaïques décidés soit à imposer un multi-juridisme (c’est la voie conquérante de l’islam dit « politique »), soit à multiplier provocations, incidents et violences (jusqu’à l’assassinat jihadiste). Prosélytisme religieux et propagande décoloniale sont à pied d’œuvre contre la laïcité, comme le montrent les travaux déjà cités de Gilles Kepel, Bernard Rougier et Hugo Micheron.

Pour en finir avec la détestation de la laïcité républicaine chez François Héran, il faut mentionner la façon dont il symétrise sacralité religieuse et sacralité républicaine pour discréditer la laïcité en niant la rationalité d’une construction politique indépendante des affiliations religieuses, ethniques ou raciales. La défense de la liberté d’expression aurait été, selon François Héran, sacralisée depuis les attentats de 2015 à travers le symbole qu’est devenu Charlie Hebdo, les attentats auraient « sacralisé toutes les caricatures sans distinction », (p. 18), l’unicité de la République n’aurait d’équivalent que dans l’unicité en islam ou tawhid (p. 19), la République aurait ses fanatiques comme l’islam (p. 203-204), la République ne serait qu’une religion particulière (p. 183-184). Ce chapelet d’inversions polémiques converge logiquement avec l’argument principal d’un anti-séculariste ultra-relativiste comme Talal Asad, qui s’appuie sur une généalogie foucaldienne pour réduire une chose à son contraire et dénoncer le sécularisme anglo-saxon comme une religion opprimant les autres, en premier lieu l’islam. Quant aux complicités intellectuelles qui paraissent inconcevables à François Héran entre islamo-gauchisme universitaire et terrorisme (p. 31-34), la rhétorique tendancieuse d’Attentats suicide du même Talal Asad permet de les concevoir malgré sa prudence21, de même que son refus de soutenir Salman Rushdie qui avait osé se désolidariser de sa prétendue communauté musulmane pour faire allégeance à l’ancienne puissance coloniale. Et pourtant cet anthropologue fait autorité dans une mouvance décoloniale qui propage sa doctrine pour contester en France laïcité et valeurs républicaines22.

Au nom des victimes de l’histoire coloniale

Il faut démêler deux types de problèmes dans les propos de François Héran sur le droit de critiquer les religions et l’offense aux croyants : François Héran charge les citoyens d’une obligation de neutralité qui incombe à l’État, et cela en confondant critique des croyances et offense aux croyants.

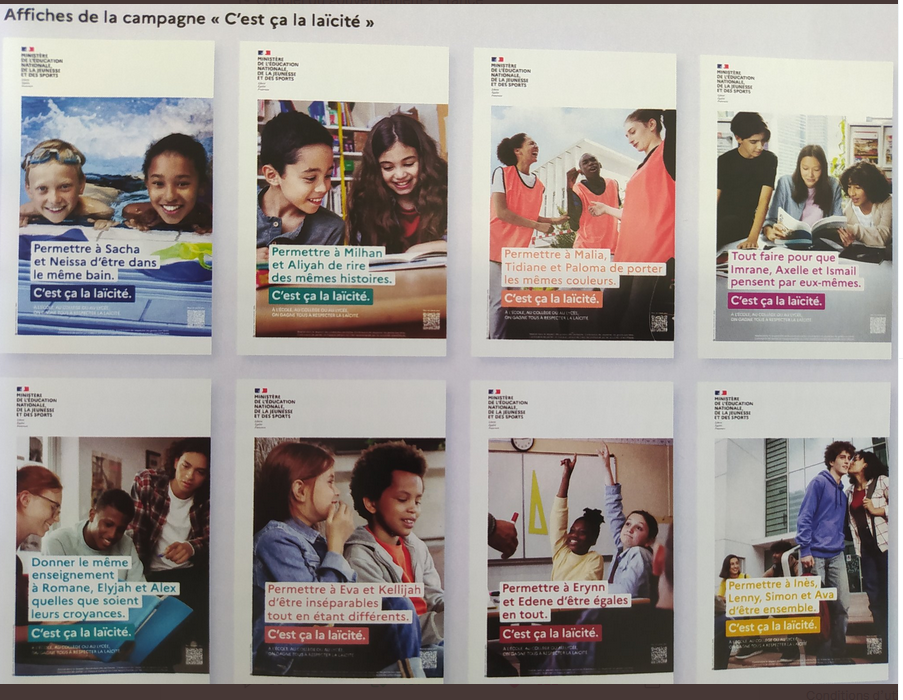

Comme l’explique Gwénaële Calvès, il y a d’abord chez l’auteur de la « Lettre aux professeurs d’histoire-géographie » du 30 octobre 2020 une confusion entre les droits reconnus aux citoyens de critiquer toute religion, et l’obligation faite à l’État et à ses agents de s’abstenir de juger telle ou telle croyance religieuse pour autant que son expression ne contrevienne pas à l’ordre public23. À ce défaut repéré par Gwénaële Calvès dans la « Lettre aux professeurs d’histoire-géographie », François Héran répond dans son livre de mars 2021 en déplaçant son argumentation pour mettre en cause l’État sous prétexte qu’il se serait lié à l’association Dessinez Créez Liberté24 : l’État serait donc responsable des outrages infligés aux musulmans du fait même du matériel pédagogique diffusé pour l’heure d’Enseignement Moral et Civique, peut-être pas utilisé par Samuel Paty, le point serait douteux, mais par d’autres professeurs après son assassinat.

Ensuite il y a, derrière la satire ou la critique des croyances, l’offense aux croyants invoquée par François Héran. Aux termes de la loi, les citoyens sont « libres de critiquer à leur guise, y compris dans des termes virulents ou blessants, la religion en général ou une religion en particulier » 25, et la loi réprime le fait de provoquer « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminés »26, provocation qui suppose des généralisations et des assignations enfermant les individus dans des groupes. La loi n’interdit pas d’offenser une croyance, une opinion, une doctrine, et offenser une croyance n’est pas offenser une personne. Mais François Héran confond droit positif et « droit rêvé », comme l’explique Gwénaële Calvès : « il est impossible d’affirmer, devant des élèves, qu’[un droit au respect des croyances religieuses »] est effectivement opposable à ceux dont les propos heurtent la sensibilité des croyants, ou tournent leur dieu en dérision. Ce rêve (pour d’autres, ce cauchemar) ne saurait être présenté comme une réalité »27. François Héran prône-t-il ici une évolution du droit en France ?

C’est ici que la victimisation des musulmans en tant que collectif se révèle indispensable à ce plaidoyer tendancieux pour une révision de la laïcité. Car en tirant parti du pathos de l’offense, François Héran ne s’en tient pas à la « souffrance des croyants »28 qui pourraient être individuellement atteints dans leur foi par un dommage spirituel, la dégradation proprement blasphématoire d’une figure sacrée29 : il considère que dans ces outrages « c’est bien un collectif qui est visé, l’ensemble des musulmans » (p. 24), et cela sur des motifs qui ne sont pas nécessairement religieux. C’est ainsi que les musulmans se sentiraient visés par une caricature de Mahomet, puisqu’elle jouerait nécessairement sur « le musulman type, avec son physique », et d’autres traits stéréotypés (p. 24) ; et que certaines caricatures, en associant islam et terrorisme, viseraient en France des « millions de musulmans […] qui souffrent d’être exposés au soupçon de terrorisme » (p. 69). Une image défavorable des musulmans serait ainsi au principe de l’offense impliquée par la critique de l’islam, et sa gravité tiendrait au statut victimaire de ce collectif ; en France il s’agirait de victimes de la colonisation et des discriminations religieuses, ethniques et raciales qui en résultent : dans ces conditions, cesser d’abuser de la liberté d’expression permettrait de « resserrer le lien social » (p. 167), car de nos jours le croyant victime « doit littéralement s’écraser » (p. 113) devant la volonté d’avilissement qu’on fait passer pour une critique (p. 152-153, p. 170).

Le chapitre final précise le contenu du grief fondamental : le « double déni » de l’histoire coloniale et des discriminations empêcherait de comprendre pourquoi la liberté d’expression doit être revue (p. 197-246). Il y est conseillé de méditer les « crimes de la République coloniale » pour « recentrer l’idée républicaine sur ses valeurs de base » (p. 157-158). Cet acte de contrition conduirait à rechercher des accommodements raisonnables avec des revendications religieuses, car « une ancienne puissance coloniale » ne peut prétendre « administrer une leçon de liberté aux peuples qu’elle avait colonisés » (p. 45). Or l’auteur ne se demande pas pourquoi les modèles devraient être recherchés chez d’anciennes puissances coloniales, impérialistes ou même esclavagistes et ségrégationnistes, même si leurs réalisations multiculturalistes, des États-Unis à la Grande-Bretagne, ne fournissent aucune solution miraculeuse, ni pour revenir à la paix civile, ni pour éradiquer le terrorisme islamiste30.

Qu’importe : pour le démographe engagé en faveur de l’immigration, entraîné fort loin des caricatures de Mahomet, les « discriminations ethnoraciales », qui sont des séquelles de la colonisation, relèvent du « racisme systémique » (p. 239) – d’où, dans l’entretien accordé au Monde, des développements sur les réunions racialement non mixtes en glissement incontrôlé vers le thème de la « race », alors que la « question noire » par exemple, est tout à fait distincte de celle de la religion musulmane31. Le lien est fourni par « l’islamophobie » : ce qui serait la plus grave des discriminations systémiques aujourd’hui (p. 233) est dénoncé comme un cas particulier de « racisme d’État » au prix d’une confusion militante entre race et religion. Le professeur au Collège de France partage ainsi la position d’extrémistes racialistes et décoloniaux dont l’emprise, paradoxalement, s’accroît aujourd’hui au nom de la bienséance politique (political correctness). Que sont ces « discriminations systémiques » ? Irréductibles aux inégalités sociales auxquelles elles se surajoutent (p. 216), elles seraient décelées par des études statistiques objectivant le phénomène hors de tout projet de persécution, indépendamment de toute intention de réserver un traitement injuste à quiconque. Il s’agirait de « discriminations indirectes et non intentionnelles » dont l’effet serait massif et mesurable (p. 208, p. 211, p. 213), de surcroît imputable à l’État dès lors que celui-ci ne fait rien pour y mettre fin (p. 233, p. 235). Il est donc longuement question des discriminations d’origine policière dans un ouvrage sur la liberté d’expression.

On comprend alors la fréquence et la virulence des attaques contre Pierre-André Taguieff dans ce livre32. Il a en effet soumis cette victimisation à une analyse historique et critique, en tant que phénomène idéologique, tandis que François Héran ne veut y voir qu’une « formule d’exécration » utilisée de nos jours quand on veut nier l’existence des discriminations (p. 177). Pierre-André Taguieff interprète la dénonciation de « l’islamophobie » comme celle d’un racisme imaginaire à l’intérieur du plus vaste ensemble sur lequel veut mobiliser le pseudo-antiracisme politique : l’opération ne progresse qu’à condition de travailler systématiquement l’opinion selon le couple victimisation/culpabilité sur le thème postcolonial puis dans le cadre de l’offensive décoloniale. Cette offensive décoloniale a gagné d’autant plus de terrain que la gauche intellectuelle entrait en crise et que la gauche politique se décomposait, avec le recul des mobilisations fondées sur la classe sociale. Si Pierre-André Taguieff a vu juste au tournant des années 1980-9033, l’antiracisme s’est transformé en idéologie dominante, susceptible de jouer le rôle d’une idéologie de substitution par rapport au socialisme : après le discrédit jeté sur les utopies marxistes par la vague anti-totalitaire des années 1970-80, la nouvelle religion politique reconstituait son messianisme et sa martyrologie en investissant un prolétariat de substitution, d’abord dans le peuple palestinien puis dans l’ensemble des musulmans, leur religion devenant celle des opprimés. On ne s’étonnera pas que la nouvelle bienséance politique se répande en oblitérant cette analyse idéologique, malgré son information irréprochable et sa profondeur : François Héran répète sans le moindre argument que L’imposture décoloniale de Pierre-André Taguieff ne serait qu’un « pamphlet » 34.

Cette victimisation a une fonction sur le plan juridique, analysée par Anne-Marie Le Pourhiet. Alors que le droit républicain n’accepte que « l’égalité de droit », les revendications communautaires exigent « l’égalité réelle », passant par des mesures « compensatoires » des discriminations « passées » (subies dans le passé par des minorités « dominées »)35. La demande de privi-lèges (littéralement, les lois particulières dont la Révolution française a entrepris de nous débarrasser) passe par l’invocation d’une injustice subie. Le droit européen fait une place croissante à la notion de discrimination qui contrevient selon la juriste au principe d’égalité devant la loi du droit français. S’y introduit également la notion de « discriminations indirectes » : selon les partisans de cette notion, il s’agit de discriminations réelles qu’un droit faisant abstraction de particularités sexuelles, ethniques, raciales ou religieuses ne pourrait pas ne pas produire, malgré une apparente égalité de traitement, en désavantageant certaines personnes pour des motifs prohibés. La définition est donnée dans une directive européenne de 2000, qui l’ajoute à celle de la « discrimination directe » : « une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes à moins que […] cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires »36. Ce sont précisément des « discriminations indirectes » que François Héran voudrait voir mesurées dans le cadre d’un Observatoire national des discriminations à instituer selon ses voeux par une nouvelle « nuit du 4 août », comme il le dit dans l’entretien qu’il accorde au Monde le 10 avril 2021. Pour Anne-Marie Le Pourhiet, « la notion de “apparemment neutre” n’a pas de sens, un traitement est neutre ou il ne l’est pas », et la notion de discrimination indirecte a ceci d’ « absurde » qu’elle revient en pratique à refuser toute règle générale, qui a forcément toujours pour effet de « désavantager » quelques-uns »… y compris les naturistes, désavantagés par l’interdiction de se promener nus dans les rues37… Difficile donc de faire prévaloir l’éclairage relativiste de certaines sciences sociales sur les questions religieuses, que ce soit pour mettre en veilleuse l’éclairage des sciences juridiques comme le voudrait François Héran, ou bien pour écarter d’incontournables questions de philosophie politique38.

Dans l’espace politique en recomposition qui est le nôtre, cette exigence d’« égalité réelle », passant par la réparation d’injustices subies par des « minorités » pourrait réunir provisoirement des courants aux objectifs très différents : les partisans d’un néolibéralisme favorable aux migrations et à l’affichage bien-pensant d’une politique de commisération rejoindraient là des idéologues décolonialistes, racialistes, indigénistes, ou intersectionnels dont les objectifs sont révolutionnaires, car tous disent viser une « égalité réelle » que l’égalité devant la loi ne suffit pas à atteindre. Les courants révolutionnaires reprennent la distinction marxiste entre « droits formels » et « droits réels », et voudraient donner des habits neufs à une vulgate communiste qui ressurgit dans une curieuse alliance avec la bien-pensance néolibérale, l’injustice des rapports de classe ne comptant pas parmi les « discriminations »39 : cette convergence repose sur une opposition à l’État-nation, au souverainisme, au droit laïque et républicain, actuellement diabolisés par association avec la droite elle-même amalgamée à l’extrême droite.

Des prétentions scientifiques sujettes à caution

L’injonction à repenser la liberté d’expression pour faire droit à la liberté de croyance, révisée en dignité des croyants de façon très contestable, demande que soit étayée factuellement l’allégation de discriminations religieuses héritées de l’histoire coloniale. Or cet étayage pose problème, aussi bien du côté de l’histoire de la colonisation et de ses séquelles que de la sociologie des discriminations. Concernant l’histoire de la colonisation et de la décolonisation, on se contentera de renvoyer aux travaux solides et précis qui, de Pierre Vidal-Naquet et Gilbert Meynier à Pierre Vermeren, en passant par Sophie Bessis, se tiennent à l’écart des interprétations décoloniales aujourd’hui en vogue, quelles que soient les préférences politiques des chercheurs cités40. On s’en tiendra ici à la question des démonstrations sociologiques qui voudraient se fonder sur des statistiques. On ne peut donner qu’un nombre limité d’illustrations, mais elles suffisent à poser le problème d’interprétation dans une discipline qui, sans être uniformément conquise, s’est souvent précipitée dans la critique antilaïque.

François Héran considère que des études statistiques permettent de démontrer l’ampleur et la gravité des phénomènes de discrimination en France dans l’accès à l’embauche (p. 210, p. 215) et l’accès aux services publics (p. 212), qu’il s’agisse de discriminations ethnoraciales ou de discriminations religieuses qui s’en distinguent (p. 223). Pourtant, certains travaux en cours mettent en question les méthodes utilisées pour produire et interpréter les statistiques correspondantes. La question n’est pas de nier l’existence de discriminations, mais d’examiner de plus près l’argument des discriminations dont il est fait un grand usage militant : c’est précisément son omniprésence dans les médias, chez des politiques et dans l’opinion qui rend nécessaire l’examen critique de certaines évidences idéologiques en circulation.

Par exemple, en étudiant les réactions des lycéens à l’attentat de 2015 contre Charlie Hebdo et à la minute de silence en hommage aux victimes, Jean-François Mignot a infirmé plusieurs idées reçues concernant leurs motivations, leur situation familiale et socio-économique mais également leur sentiment de discrimination pour motif ethno-religieux : le sociologue-démographe montre que le degré d’acceptabilité de la violence est irréductible aux explications convenues dont le discours bien-pensant se contente trop souvent. L’étude rejoint ainsi les conclusions de l’ensemble de cet ouvrage collectif, qui montre que « la radicalité religieuse ne semble pas être principalement la fille de l’exclusion socio-économique et [que] sa racine spécifiquement religieuse semble forte » (p. 366)41.

Autre critique éclairante, Philippe d’Iribarne souligne une confusion trop répandue entre traitement différencié et discrimination religieuse : il voudrait démêler les jugements portant sur des comportements et ce qui relève à proprement parler de la discrimination contre les musulmans. Une analyse très précise du Rapport 2016 sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie émanant de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme permet à Philippe d’Iribarne de contester la méthode et les résultats d’une « étude militante » qui prétend démontrer l’islamophobie viscérale de la société française, mais multiplie pour cela questions biaisées et erreurs de raisonnement42. Philippe d’Iribarne revoit l’interprétation de testings récents sur les demandes d’entretien d’embauche, et cette critique serrée le conduit à dégager « le poids idéologique de la vision victimaire de l’islam et des musulmans » qui altère le raisonnement au moment de conclure. Il montre ainsi que les choix entre candidats à l’entretien d’embauche, souvent caractérisés comme « discriminatoires » dans un discours bien-pensant, sont en fait guidés par « l’anticipation rationnelle » des aptitudes supposées des candidats à convenir aux postes, certes dans l’intérêt de l’entreprise, mais d’une façon qui ne relève pas du préjugé dans son irrationalité43 . C’est bien le comportement qui est ainsi apprécié selon une anticipation rationnelle, et si certains indices suscitent des craintes concernant l’aptitude du candidat à remplir le poste, d’autres jouent en sens inverse, le choix se faisant dans l’intérêt de l’entreprise.

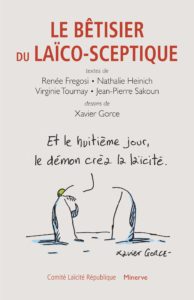

Dans un même souci de rigueur, Nathalie Heinich, qui épinglait la confusion entre différence et discrimination dans son Bêtisier du sociologue, y revient dans Ce que le militantisme fait à la recherche44 et s’étonne d’une méconnaissance des « effets de structure » dans certains raisonnements victimaires. Par exemple, quand est occulté le fait que les différences de couleur de peau recouvrent pour une grande part des différences de statut social : délinquance et irrégularité du titre de séjour sont plus fréquentes dans les quartiers populaires, pour des raisons socio-économiques. Curieusement, ce type d’effet de structure est passé sous silence malgré son rôle fondamental en sociologie45. Le même type d’objection s’appliquerait aux enquêtes concernant les violences policières, ou concernant la surreprésentation dans les prisons de descendants d’une immigration originaire d’anciennes colonies. Ajoutons que ces erreurs de raisonnements, chez les adversaires, universitaires ou non, du droit républicain, suscitent la méfiance de lecteurs qui n’oublient pas tout réflexe critique lorsqu’ils y sont confrontés : il en est ainsi lorsque François Héran se présente comme « épargné » par les « interpellations » policières au « terminus d’une ligne de métro située dans une banlieue de la seconde ceinture », contrairement aux personnes « de couleur ou basané[e]s », et en déduit qu’il lui faut mettre en évidence le « privilège blanc » (p. 230-231).

Il est vrai qu’à propos des discriminations, de leur analyse et de la façon de les combattre, on finit par se heurter à des limites dans l’argumentation sur la scientificité des travaux, fort bien indiquées par Wiktor Stoczkowski dans « La guerre des visions du monde à l’Université »46. Néanmoins, avant d’en arriver au choix portant sur des visions du monde, l’allégation de scientificité ne devrait pas inhiber l’esprit critique, et surtout pas dans une période où les conflits les plus durs parcourent les sciences humaines et sociales. Constamment invoquée par les militants racialistes, indigénistes, décoloniaux ou intersectionnels, la réalité d’un « racisme systémique », plus encore celle d’un « racisme d’État », n’est établie par aucune démonstration scientifique, comme l’indiquent les travaux de Pierre-André Taguieff47, qui n’ont jusqu’à aujourd’hui pas été démentis par des analyses statistiques rigoureuses – sans parler de la méthodologie très contestée des enquêtes fondées sur l’auto-déclaration du sentiment de discrimination raciale ou ethno-religieuse.

Reste donc à attendre l’avancée de travaux aussi rigoureux que possible, si l’on veut trouver les moyens de contrarier efficacement les « discriminations », au lieu de se fourvoyer dans une mobilisation victimaire dont les effets pervers sont prévisibles. Wiktor Stoczkowski les pointe à sa manière quand il oppose vision « solidariste » et vision « antagoniste » de la société, puis reconnaît la seconde dans le courant « décolonial » et la récuse en craignant « qu’elle engendre un jour la société qu’elle dépeint »48. De leur côté, Stéphane Beaud et Gérard Noiriel sont fortement inspirés par Bourdieu, ce qui en l’occurrence ne les empêche pas de se méfier d’une victimisation racialiste : ils mettent en garde contre la « violence symbolique » du vocabulaire racial, contre le renforcement de « l’enfermement identitaire » qu’on voudrait combattre, contre l’accentuation de la division des classes populaires49. Pour l’heure, un professeur au Collège de France fait sien un vocabulaire militant qui semble fortement lié à une vision du monde. « Islamophobie d’État », « discrimination institutionnelle », « racisme d’État » (p. 237), « privilège blanc » (p. 230-231), au détriment des « racisés » (p. 219), pure évidence du combat « intersectionnel » (p. 225), ce vocabulaire codé devrait être admis sur la foi d’un argument massue de pure « communication » : à savoir que la critique de ce vocabulaire et des notions correspondantes ne saurait relever pour François Héran que de la cancel culture, puisqu’il s’agirait d’après lui du déni des discriminations (p. 209).

Des opinions à soumettre au plus large débat démocratique

La réflexion de François Héran sur la liberté d’expression est orientée vers la dénonciation de discriminations d’une « ampleur » considérable : c’est le mouvement de son livre. La suite, dont son essai ne traite pas mais dont la conséquence est logique, réside dans une politique de discrimination positive destinée à compenser les préjudices subis, mais l’auteur songe aussi à d’autres mesures dérogatoires quand il évoque, dans son entretien avec une journaliste du Monde, l’encouragement à donner aux réunions non mixtes qui permettent aux discriminés « d’unir leurs forces » contre préjugés et obstacles50. Des changements d’une telle ampleur doivent-ils être institués sans être soumis aux électeurs, avant qu’on n’autorise, par exemple, les réunions syndicales de professeurs dans les conditions de cette non-mixité, et avant que les professeurs ne soient formés pour enseigner dans cet esprit ? Or, comme on le voit dans l’entretien accordé au Monde le 10 avril 2021, les propos de François Héran expriment plutôt une certaine réticence au contrôle par des instances résultant, directement ou non, des élections. Ainsi le vote unanime du Sénat le 1er avril 2021, visant à dissoudre les associations qui organisent des réunions racialement non mixtes, est-il réduit par lui à l’effet d’un « emballement » médiatique.

Qu’arriverait-il, s’il fallait présenter à l’ensemble des électeurs une politique racialiste contraire aux principes du droit français, et d’abord au principe constitutionnel de l’égalité devant la loi ? Posée clairement avec explicitation de ses nombreuses conséquences, la question ne devrait pas déclencher l’approbation. Dès lors qu’on est conscient des risques attachés à la racialisation de la société qui peut découler de l’usage de la catégorie sociologique de la « race », comme le sont Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, on demande que le suffrage universel décide : « ce n’est pas aux experts, écrivent le sociologue et l’historien, mais à l’ensemble des citoyens de décider » s’ils veulent des statistiques ethniques51, pour « créer des catégories étatiques qui n’existent pas dans le droit français », avec tout ce qu’elles impliquent52.

Est-il légitime de démolir progressivement le droit national, sans expliquer clairement aux électeurs les objectifs d’un acte révolutionnaire qui mérite pourtant d’être analysé en tant que tel ? Car la « nuit du 4 août » 1789 a un sens précis dans notre histoire : c’est alors que fut votée l’abolition des privilèges féodaux par l’Assemblée constituante. Est-ce pour abolir le trop fameux « privilège blanc » que l’auteur voudrait trouver appui auprès du Défenseur des droits pour « mettre sur pied un Observatoire national des discriminations digne de ce nom »53 ?

S’agissant des ministres, si l’on en croit François Héran, il faudrait surtout que Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, laisse « les chercheurs débattre » de questions telles que la mesure de l’islamophobie, les études décoloniales ou les méthodes intersectionnelles54. Quant au ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, et au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, que dire de leur esprit républicain, que semble dénigrer François Héran du seul fait qu’il est républicain ?

Et tout cela pour une « nuit du 4 août » à l’envers, qui supprimerait l’égalité devant la loi ? Espérons que nos concitoyens ne suivraient pas cette contre-révolution prétendument généreuse : espérons qu’ils ne permettront pas la restauration du privilège sous les formes en vogue promues par la « gauche identitaire », qui a déjà fait la preuve de sa nocivité politique 55.

Notes